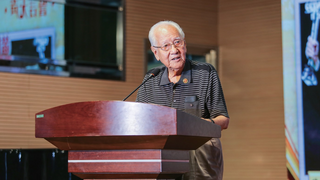

名人风采

Celebrity presence

中国工程院院士、中国核潜艇研究设计专家、“核潜艇之父”,为中国核潜艇事业奉献了毕生精力。2025年2月6日,黄旭华在武汉安详离世,享年99岁。

光华龙腾奖·中国设计贡献奖金质奖章 新中国成立七十周年 中国设计70人获奖者。

“此生属于祖国,此生无怨无悔。”

带着一生的奉献、无限的赤诚,黄旭华,那个为祖国“深潜”一辈子的人,走了。

“我国第一艘核潜艇下水,这是我们自己干出来的。”

1958年,中国启动核潜艇研制工程。面对外国的技术封锁,毛泽东同志誓言:“核潜艇,一万年也要搞出来!”

国外保密控制极严,要从浩瀚无边的报纸杂志和论文资料中找到有价值的内容,犹如大海捞针。难得找到的,又是零零碎碎,真假难分。

黄旭华要求科技人员随身带上“三面镜子”,用“放大镜”扩大视野;用“显微镜”摸清实质;用“照妖镜”弃假存真。

彼时,科研手段和试验设备不是空白就是待建。哪儿有今日一秒上亿次的计算机,只有算盘和计算尺。

几千吨排水量的核潜艇的重量重心值,牵涉到数万台件的设备、仪器,几十公里长的管道、电缆和上千吨的钢材材料。成千上万的数据,都是用算盘和计算尺,一个一个算出来,加以集成,再不断调整配重,每一次调整,都得从头再来。

没有现成的图纸和模型,就一边设计、一边施工,白天黑夜加班加点;日日夜夜、月月年年,算出了首艘核潜艇几万个数据;为了控制核潜艇的总重和稳性,边角余料都要过磅称重……

“誓干惊天动地事,甘做隐姓埋名人。”一座荒岛和一群隐姓埋名的人彻底改写了世界核潜艇的历史——中国核潜艇上马三年后开工、开工两年后下水、下水四年后正式编入海军进入战斗序列。

“我国第一艘核潜艇下水,这是我们自己干出来的。”

多年之后,黄旭华的云淡风轻,浓缩了所有。

中国成为继美、苏、英、法之后世界上第五个拥有核潜艇的国家,辽阔海疆从此有了护卫国土的“水下移动长城”。

“对国家的忠,就是对父母最大的孝。”

无怨无悔的使命背后,有一生难解的乡愁,更有超越凡俗的追求。

“没有国哪有家,没有家哪有孝。我虽然没有遵守‘常常回家看看’的诺言,但我恪守了要严守工作机密的承诺,我相信总有一天,大家会理解、谅解我的。”

兄弟姐妹中他工资最少、房子最小。他淡淡一笑:“你们有这么好的境况,我祝贺你们,但我绝不眼红。我还是走我的独木桥,一生不会动摇。”

“用自己坚挺的脊梁,给了整个民族以力量。”

1945年考入国立交通大学,系统学习造船专业理论和技术,在校期间,积极参加学生运动,逐渐成长为共产党员。

1949年交大毕业后,辗转上海军管会船舶建造处、上海招商局(海运局)、上海港务局等处工作。

1954年被调到上海船舶工业管理局,参加苏联援华舰船的转让制造和仿制工作。

1958年开始参与并领导中国第一代核潜艇的研究设计工作,先后出任第一代核潜艇副总设计师、第二任总设计师,历任中国船舶工业总公司及中船重工集团公司第七一九所副总工程师、副所长、所长、党委书记,为核潜艇研制和跨越式发展作出巨大贡献。期间,为保密研制核潜艇,他隐姓埋名、彻底与家人亲友断绝联系,直至1987年才被长篇报告文学《赫赫而无名的人生》披露。

1994年,当选中国工程院院士;

2014年2月10日,当选“2013年度感动中国十大人物”;

2019年9月29日,获颁“共和国勋章”;

2020年1月10日,获颁2019年度国家最高科学技术奖。

2025年2月6日20时30分,黄旭华在湖北武汉逝世,享年99岁。

重大项目或作品

Important Projects