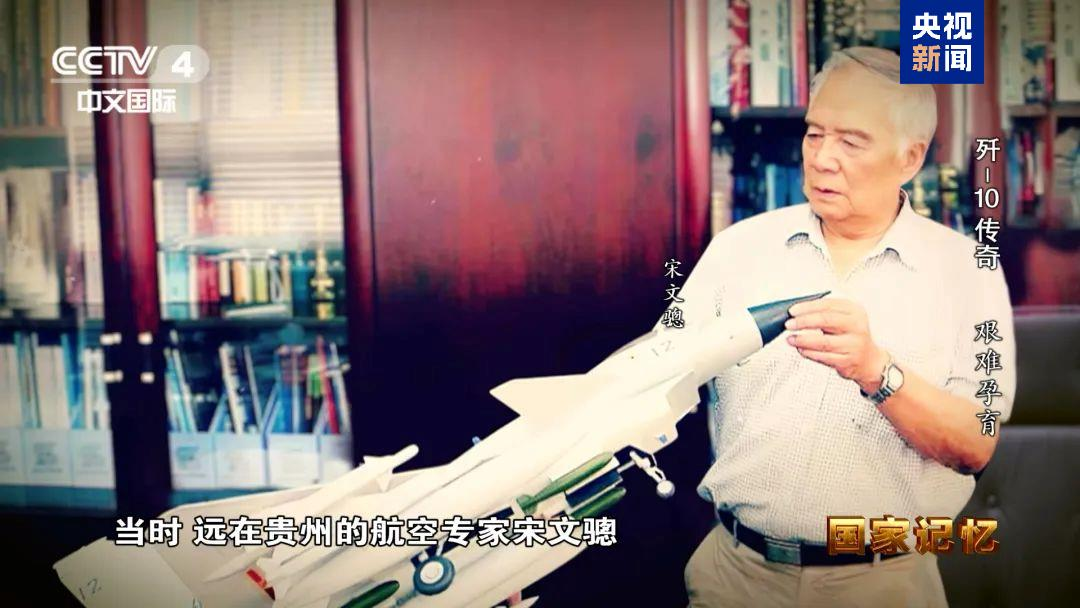

中国工程院院士,歼-10飞机总设计师,为我国航空事业立下不朽功勋。2016年3月22日,宋文骢因病医治无效,在北京逝世,享年86岁。

光华龙腾奖·中国设计贡献奖金质奖章 新中国成立七十周年 中国设计70人获奖者。

核试验领域核心成就

(一)奠定中国首次核试验基础

1962年,担任核试验技术总负责人,突破传统思路,提出先进行地面爆炸试验的方案,主持制定《关于第一种试验性产品国家试验的研究工作纲要》及配套课题计划,组织全国上百家单位协作完成96项研究任务。设计百米高塔爆炸方案,创新采用力学、光学、放射化学联合测定爆炸威力的方法,为1964年我国第一颗原子弹爆炸试验成功提供关键技术支撑,试验获取的完整数据远超美、英等国首次核试验。

(二)创建中国核试验技术体系

1963年,在《部分核禁试条约》签订背景下,主导筹建核武器试验研究所,确定多学科配套的技术力量配置,建立涵盖核爆炸力学、光学、核物理等领域的核试验技术体系。推动地下核试验研究,1969年主持首次地下平洞核试验、1978年主持首次地下竖井核试验成功,使中国核试验技术实现从大气层向地下的跨越,掌握核试验主动权。

(三)统筹多次重大核试验

20多年间,主持包括首次原子弹、首次氢弹、首次两弹结合等在内的30余次核试验,均获成功。1966年指导首次氢弹原理试验,提出塔基加固方案减少数据干扰;1967年参与首次空投氢弹试验,设计飞机规避路线保障安全,为中国核武器技术发展提供实践验证。

二、学术理论与技术创新

(一)早期物理研究成果

(二)20世纪40年代,在英国留学期间与导师波恩共同提出超导电性双带机理,在《Nature》等期刊发表论文,证明狄拉克方程在自由粒子条件下的自洽性,为量子物理研究提供重要参考。

(三)固体物理与教材建设

50年代,率先在国内开展热力学内耗理论研究,撰写中国第一部《固体物理学》教材,填补国内该领域教材空白,为固体物理学科发展奠定基础。

(四)核爆炸理论与抗辐射技术

建立中国核爆炸理论体系,系统阐明核爆炸物理过程规律,成为核试验设计与效应研究的核心依据。80年代开创抗辐射加固技术领域,推动建成核辐射模拟设施,为提升战略武器生存能力提供技术支撑。90年代提出“TFDC”电子理论,应用于材料科学研究取得新突破。

人才培养与团队建设 筹建核武器试验研究所,培养出包括院士、型号总师在内的大批核试验技术人才,形成专业配套的科研团队,推动96项核试验相关课题攻关,为中国核事业储备核心力量。

荣誉与认可

获国家科技进步奖特等奖、“两弹一星”功勋奖章、国家最高科学技术奖等荣誉,被授予“改革先锋”“人民科学家”国家荣誉称号,其成果被载入中国核武器发展史册。

早年经历(1930–1949)

1930年3月26日:出生于云南省昆明市,原籍云南大理。

1935年(5岁):入读小学。

1941年(11岁):为躲避日军轰炸随家人迁回大理,后在大理读初中。

1946年:考入昆明天南中学读高中,期间秘密加入“云南民主青年同盟”。

1949年:

正式加入中国新民主主义青年团;

参加中国人民解放军滇桂黔区纵队,任侦察员。

军旅与求学(1950–1959)

1950年:进入长春中国人民解放军第二航空学校第一期学习。

1951年:

参加抗美援朝战争,任空九师二十七团机械师、机械长;

因战功获二等功1次、三等功2次。

1953年:加入中国共产党。

1954年:考入哈尔滨军事工程学院(哈军 工),在校期间:

参加“东风113”战机研制,任总体组组长;

获二等功、三等功各1次,当选哈尔滨市劳动模范。

飞机设计初期(1960–1969)

1960年:毕业于哈军 工,分配至国防部第六研究院飞机设计研究所(沈阳)。

1962–1964年:

主持新机方案研究,力推双发动机设计;

方案成为歼8战机成功研制的关键。

1960年代:参与歼7、歼8、歼9等战机研制。

三线建设与成都创业(1970–1985)

1970年5月:

响应三线建设号召,率300余人从沈阳南下成都;

参与组建成都飞机设计研究所(611所),初期条件艰苦,带领团队建房、种菜、自筹资金(如制作车链子、鸟笼子售卖)。

1970–1980年:历任611所技术科科长、总体气动室主任、副总设计师。

1980年:任成都飞机设计研究所副所长、总设计师。

1984年:

担任歼7C战机总设计师;

歼7C首飞成功,标志中国具备独立研制第二代歼击机能力。

歼10研发历程(1982–2004)

1982年:在新机方案论证会提出鸭式气动布局等创新理念,模型成为歼10雏形。

1984年:歼10初步设计方案确立。

1986年:

56岁出任歼10总设计师,立“军令状”;

主持攻克放宽静安定度、腹部进气等关键技术(当时研究所无计算机,依赖人工计算绘图)。

1998年3月23日:

歼10首飞成功,中国成为全球第五个独立研制第三代战机的国家;

宋文骢将生日改为3月23日,纪念这一里程碑。

2003年:歼10正式交付中国空军。

2004年:通过设计定型审查。

晚年荣誉与逝世(2003–2016)

2003年:当选中国工程院院士。

2009年:当选“感动中国”年度人物(2010年颁奖)。

2015年9月3日:歼10亮相抗战胜利70周年阅兵式(距首飞已17年)。

2016年3月22日:于歼10首飞纪念日前夕逝世,享年86岁。