邮票设计师,1962年11月出生,内蒙古包头人,籍贯河北。擅长邮票设计。1983年考入中央工艺美院装潢设计系。现为国家邮政局邮票印制局主任设计师、副总设计师。先后荣获“第一届(2005)光华龙腾奖·中国设计业十大杰出青年”、“第十四届(2018)光华龙腾奖·改革开放40周年 中国设计40人荣誉功勋 ”、“第十五届(2019)光华龙腾奖·中国设计贡献奖金质奖章 新中国成立七十周年 中国设计70人”、“2020光华龙腾奖·抗击疫情特别奖”。

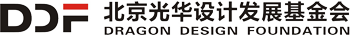

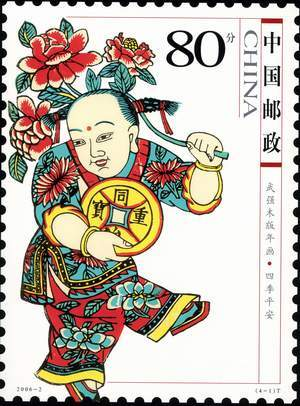

2006年1月22日设计的武强木版年画邮票于全国发行。 发行的武强木版年画邮票一套4枚,分别为四季平安、五福临门、富贵花开、狮子滚绣球。

为了纪念这一举世瞩目的重大历史事件,香港特别行政区决定发行《中华人民共和国香港特别行政区成立纪念》的第一套邮票。国家邮政局把这项任务交给了王虎鸣。为了把这个重大政治题材邮票设计好,他全身心投入创作并随国务院、港澳办代表团赴港深入调研,查阅了大量资料,广泛听取港人意见,牢牢把握政治内涵,圆满完成了这项光荣的使命。最终该套邮票在香港被评为"我最喜爱的一九九七特别邮票"。2001年7月13日晚,由王虎鸣设计的中、港、澳共同发行的申奥成功邮票也随之飞向世界各地。为表达出十三亿中国人民团结一心祈盼奥运和每一位中国人的骄傲和自豪,王虎鸣同志精心准备,反复琢磨,耗费了大量的心血,在短时间内高质量地完成这套邮票的设计任务,向祖国和人民交上了一份满意的答卷。2003年初春,"非典"疫情突袭神州,国家邮政局紧急决定发行《万众一心 抗击"非典"》特种邮票,从决定选题到发行只有短短十几天时间。王虎鸣放弃了"五一"长假,冒着被感染的风险带领编辑部的同志进行了精心策划和组织安排,在短短的6天时间里组织了50多套设计方案,为此,王虎鸣被光荣授予了"首都防治'非典'先进个人"荣誉称号。

为设计好《中国首次载人航天飞行成功》这套邮票,王虎鸣多次来到酒泉卫星发射基地、宇航员培训中心及相关单位参观座谈和写生。他克服了时间短、任务重、资料少等困难,把直观得到的景象在脑海中升华提炼,运用独特的设计理念和手法,使小小方寸充满深邃的时空感和宇宙的神秘感,邮票面世后,赢得了两岸三地同胞的齐声喝彩。并荣获了2004年最佳邮票获特别奖。王虎鸣同志认真履行民主监督和参政议政职责,热心于社会服务和公益事业。他立足本职,深入基层,提出了多项涉及文化、教育、卫生、环保、交通等与人民生活息息相关的建设性提案,并运用自己的智慧为捐资助残提供切实的帮助。从1987年由中央工艺美院装潢设计系毕业投身到邮票事业的那一天起,他就将自己的命运和中国邮票紧紧联系在了一起,并将大量心血抛洒在中国邮票的编辑、设计、工艺、批样等各项工作上,真正做到了干一行、爱一行、钻一行、精一行。

王虎鸣负责所有邮资票品的选题论证、资料收集、图稿组织、版式设计、工艺研究和批样工作,每年几十套邮票上百个图稿、近200枚邮资封片都需要他的严格把关和快速判断,并提出正确可行的修改意见,王虎鸣凭借对中国邮票事业的热爱和丰富的工作经验,出色地完成了大量的邮票编辑和设计等工作。虽然他已经成为中国第三代邮票设计家的中坚力量,但王虎鸣始终坚持虚心学习的态度,不断提高自身素质。为加强艺术修养和理论知识,在繁忙的工作之余,他坚持完成了清华美院现代设计专业研究生课程的学习。为积累邮票创作的素材,他以不同形式进行市场调查,广泛听取意见。为及时了解国际邮票设计信息,他特别注意收集研究国外经典邮票的设计、印制及工艺的新动态,通过比照中外邮票,寻找差距和不足,不断汲取新的设计理念,努力提高中国邮票设计水准。即使走上了领导岗位,他依然秉承深入一线的工作方法,坚持跟踪调查每套邮票从设计到印制的每个环节,紧跟科技发展的步伐,不断探索邮票设计与印制工艺的有机结合的方法。2004年,由王虎鸣创意设计的《民间传说--梁山伯与祝英台》小本票在波兰举行的第十届国际政府间邮票印制者大会上一举夺得最佳创新奖,填补了我国在国际邮票创新奖项的空白。这个小本票充分体现了从选题、设计、材料到印制工艺的多重创新和完美结合,他将"蝴蝶"这个梁祝故事的精神象征作为设计的主线,通过三维压凸的形式予以强化,并采用特种珠光纸、木版画插图和古汉字等多种元素,创作出整个小本票古朴典雅、浪漫动人的风格;无色荧光油墨表现出化蝶的优美造型和深刻内涵,更是防伪技术和艺术手法交相辉映的生动体现。

为了改变邮票印制局专业人才来源单一、缺乏竞争的现状,他率先在编辑部引进了人事代理制度。在市场上招聘优秀的人才,合理进行资源调配,在部门内形成了"不唯学历,只认能力"的市场化氛围,并通过组织有关法律、印刷、艺术等多方面、多形式的培训,锻炼出了一支业务能力强、善打硬仗的队伍。他提出要牢固树立市场意识、竞争意识,让邮票多出精品,从而培养市场、引导市场实现良性循环,用主动积极的态度迎接挑战。为了给邮票的编辑、设计工作积累丰富的后备资源,他组织建立了"设计者人才库"和"专家人才库"系统,加大了约稿的力度,不拘一格,广揽天下英才,约请社会上更多的设计精英参与到中国邮票的设计中来,用竞争机制为中国邮票设计注入了新的活力。他致力于在工作中引入现代管理制度。通过建立并落实ISO9001质量体系,深入研究现代科学管理制度,不断探索行之有效的管理方式,建立并完善了内部规章制度和重组业务流程,科学合理地加强了部门内部管理和各部门间的协作配合。

• 国家级邮票设计标杆:主导设计近300套重大题材邮票,涵盖政治、历史、文化、体育等领域。其中《北京申办2008年奥运会成功纪念》邮票发行当天全球销量超1亿枚,成为奥运文化传播的“中国名片”;《中华人民共和国成立70周年》邮票以“时光长廊”设计语言,被联合国邮政纳入“世界国庆邮票精选集”。

• 文化符号国际化表达:首创“传统元素现代表达”设计方法论,将书法、剪纸、壁画等非遗技艺融入邮票,如《中国古代书法—楷书》邮票采用烫金工艺还原碑刻质感,被大英博物馆收藏;《丝绸之路》邮票通过“意象化构图”串联中外文明,推动丝路文化跨境传播。

• 邮票设计行业推动:参与制定《邮票设计规范》国家标准,推动邮票从“邮资凭证”向“文化创意产品”转型;培养20余名青年设计师,其中5人获“全国最佳邮票设计奖”,搭建中国邮票设计人才梯队。

• 跨界文化IP开发:将邮票设计延伸至文创领域,推出“邮票+非遗”系列衍生品(如《千里江山图》邮票丝巾、《生肖》邮票贵金属藏品),年销售额超2亿元,推动邮票文化进入大众消费场景。