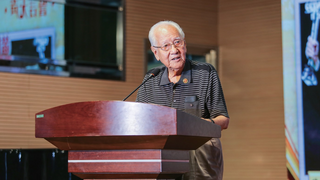

名人风采

Celebrity presence

中国科学院院士、原中国工程物理研究院副院长,在中国氢弹原理突破中解决了一系列基础问题,为我国核武器发展作出了卓越贡献。2019年1月16日,于敏在北京逝世,享年93岁。

光华龙腾奖·改革开放40周年 中国设计40人荣誉功勋获奖者。

用生命铸造“国之重器”

上世纪50年代,在国内率先开展原子核物理理论研究,与合作者提出原子核相干结构模型,填补了中国原子核理论的空白。还与杨立铭教授合著了中国第一部原子核理论专著《原子核理论讲义》。

1965年提出“于敏构型”,解决了氢弹的重要技术难题。1967年,中国第一颗氢弹爆炸成功,于敏带领科研队伍完成了核装置的理论设计,作为第一完成人的“氢弹突破和武器化”工作,荣获1985年度国家科学技术进步奖特等奖。

领导突破了气态引爆弹(初级)原理和高比威力次级原理,解决了裂变材料的压紧等一系列关键问题,为中国第二代核武器的研制奠定了基础。作为第二完成人的“气态引爆弹装置的突破”工作,荣获1987年度国家科学技术进步奖特等奖。

作为主要领导人和参加者,提出了中子弹的设计指标,明确了主攻方向,分析了反应规律。作为第一完成人的“中子弹装置的突破”工作,荣获1988年度国家科学技术进步奖特等奖。

揭示了武器核反应内爆过程的运动规律,解决了辐射与物质的相互作用及弛豫过程等一系列基础问题。作为第四完成人的“原子弹氢弹设计原理中的物理力学数学理论问题”研究,荣获1982年度国家自然科学奖一等奖。

与邓稼先提出“加快核试验进程”建议,为中国争取了宝贵的10年核试验时间。针对禁核试,提出以精密实验室实验等支撑禁核试后武器研究的设想,演化为中国核武器事业发展的指导思想。

上世纪70年代起,倡导、推动我国惯性约束核聚变研究,是我国惯性约束聚变和X光激光领域理论研究的开拓者。

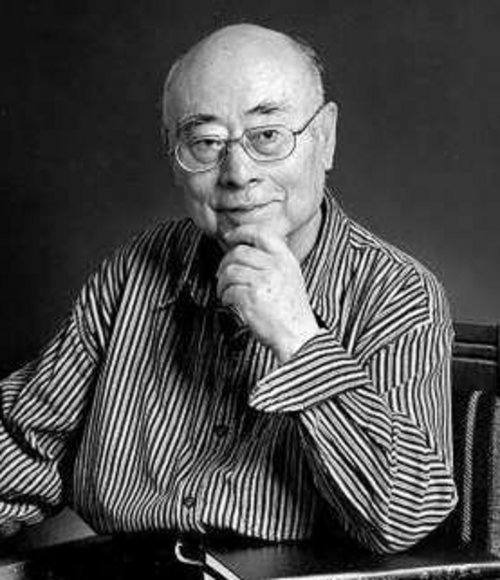

于敏(1926年8月16日—2019年1月16日),男,汉族,原名于慜,字敏之 ,出生于河北省宁河县芦台镇(今属天津市) ,中国共产党优秀党员,著名核物理学家,“两弹一星”元勋,中国科学院学部委员(院士),生前系中国工程物理研究院研究员、高级科学顾问。

1944年,于敏考入北京大学工学院。

1949年,毕业于北京大学。

1951年,研究生毕业于北京大学。

1951年,任职于中国科学院近代物理研究所,从事核理论研究工作。

1956年,晋升为副研究员。

1961年1月,参加氢弹理论的预先研究 。

1965年1月,任第九研究设计院理论部副主任。

1966年12月28日,完成氢弹原理试验,掌握了氢弹原理 ;6月17日,中国第一颗氢弹在罗布泊沙漠腹地爆炸成功 。

1980年,当选中国科学院学部委员(院士) ;同年,任核武器研究院副院长、核武器理论研究所所长 。

1983年12月,任中国工程物理研究院科技委副主任。

1985年,获得全国五一劳动奖章。

1986年5月任能源部核工业总公司科技委副主任。

1987年,获得全国劳动模范。

1999年,获得两弹一星功勋奖章。

2014年,获得国家最高科学技术奖。

2018年,被授予“改革先锋”称号,获得改革先锋奖章 。

2019年,获得共和国勋章 。

2019年1月16日,在北京逝世,享年93岁 。

重大项目或作品

Important Projects