- 当前位置:

- 首页 >

- >

- 基金会动态 >

- 政策解读 | 《关于加强中小学科技教育的意见》的启示与行动 >

政策解读 | 《关于加强中小学科技教育的意见》的启示与行动

近日,教育部等七部门联合印发《关于加强中小学科技教育的意见》(以下简称《意见》),对新时代中小学科技教育的体系建设、内容方法与资源保障提出了明确指引。作为长期致力于推动设计创新与人才培养的专业机构,北京光华设计发展基金会(DDF)对《意见》的发布予以高度关注。该文件所倡导的核心理念,为探讨设计思维如何赋能基础教育提供了重要视角。

《意见》旨在系统提升中小学科技教育质量,其多项具体要求与设计思维及创新人才培养的内在逻辑相呼应。

强调“解决真实问题”:《意见》提出“围绕解决真实问题开展跨学科项目式学习”[1]。这与设计思维以人为本、从真实需求出发解决问题的核心原则相一致。

注重“跨学科融合”:文件要求“横向统筹科学、技术、工程、数学等学科资源”[1],旨在培养学生的综合素养。设计思维本身便是一种整合技术、人文与社会知识的系统性方法论。

鼓励“动手实践与创造”:《意见》倡导通过“动手实践”来验证想法、培养能力[1]。这与设计过程中强调的“原型制作”与“迭代优化”高度契合,共同体现了“做中学”的教育理念。

《意见》的出台,为设计思维等创新方法融入国民教育体系提供了政策依据与发展空间。

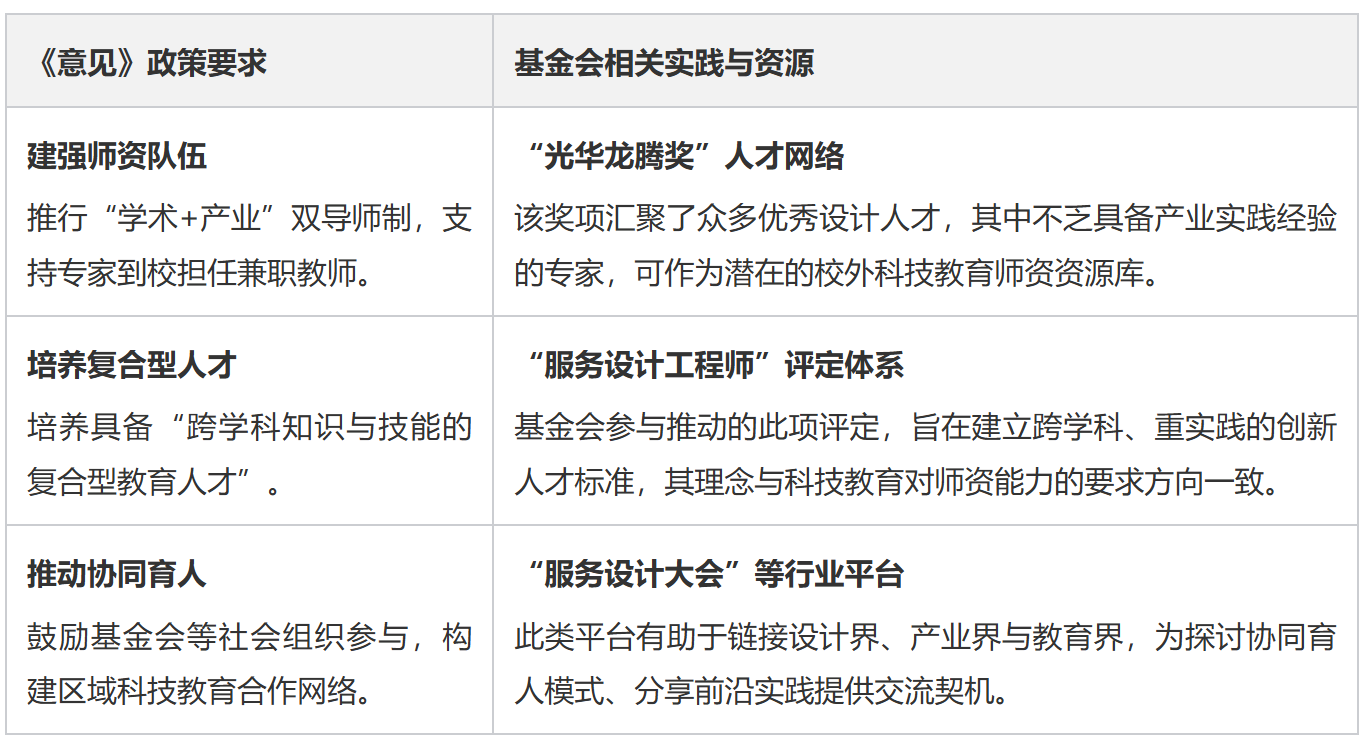

在《意见》指引下,基金会回顾了已有工作,其部分平台与项目可作为参与科技教育建设的资源基础。

下表梳理了政策要求与基金会现有实践之间的关联性:

这些实践表明,基金会在设计领域积累的资源,具备服务于中小学科技教育发展的潜在价值。

黄旭华院士:从零到一的系统设计

作为中国第一代核潜艇总设计师,黄旭华院士面临的是无图纸、无模型、无专家支持的极端困境。他所领导的团队,并非简单地攻克某项技术,而是要完成一项集船体、核动力、武器系统于一体的、极其复杂的系统工程设计。这需要将成千上万个零部件、数百个专业领域有机地整合在一起,确保每一个细节都万无一失。这正是设计思维中“系统性思考”与“整合性思维”的极致体现。

于敏院士:极限条件下的理论创新

“中国氢弹之父”于敏院士在计算机资源极其有限的条件下,领导团队完成了氢弹的理论设计。他通过对海量数据进行缜密的逻辑分析与推演,构建了全新的理论模型,最终实现了技术突破。这展现了设计师在资源受限的“约束条件”下,如何通过强大的抽象思维、逻辑推理与计算分析能力,实现颠覆式创新。他的工作方法,是“发散与收敛”思维模式在理论研究领域的经典应用。

科学家的事迹可作为科技教育中培养学生系统思维与创新意识的典型案例。未来,结合《意见》提出的“数字化虚拟场馆”建设,或可进一步探索沉浸式、交互式的教学场景设计。

《意见》明确指出,“鼓励有关基金会和社会组织设立公益项目,加大对薄弱地区、薄弱学校、特殊儿童群体科技教育支持力度”[1]。这为基金会履行社会责任、发挥专业优势指明了方向。

未来,北京光华设计发展基金会将本着务实、审慎的原则,在以下方面进行探索:

资源对接:积极利用自身平台,促进设计、科技资源与教育需求的有效对接。

知识传播:总结梳理设计思维赋能教育的典型案例与方法,为一线教学提供参考。

公益探索:在能力范围内,探索支持科技教育资源薄弱地区的可行模式。

基金会愿与教育界、产业界同仁一道,共同为培养具备创新精神和实践能力的未来人才贡献力量。